Кто такой архиерей и как к нему можно обращаться. Православная церковная иерархия, чины и звания в рпц

Духовные саны и чины в Православии

Какова иерархия духовных санов в Церкви: от чтеца до Патриарха? Из нашей статьи вы узнаете, кто есть кто в Православии, какие есть духовные чины и как обращаться к священнослужителям

Духовная иерархия в Православии

В Православной Церкви существует много традиций и обрядов. Одним из установлений Церкви является иерархия духовных санов: от чтеца до Патриарха. В структуре Церкви все подчиняется порядку, что сопоставимо с армией. Каждый человек в современном обществе, где Церковь имеет влияние и где православная традиция - одна из исторических, интересуется ее устройством. Из нашей статьи вы узнаете, кто есть кто в Православии, какие в Церкви духовные чины и как обращаться к священнослужителям.

Устройство Церкви

Изначальное значение слова «Церковь» - собрание учеников Христа, христиан; в переводе - «собрание». Понятие «Церкви» достаточно широко: это и здание (в этом значении слова церковь и храм - одно и то же!), и собрание всех верующих людей, и региональное собрание православных людей - например, Русская Православная Церковь, Греческая Православная Церковь.

Также древнерусским словом «собор», в переводе «собрание», называют по сей день съезды епископата и христиан-мирян (например, Вселенский Собор - встреча представителей всех Православных региональных Церквей, Поместный Собор - собрание одной Церкви).

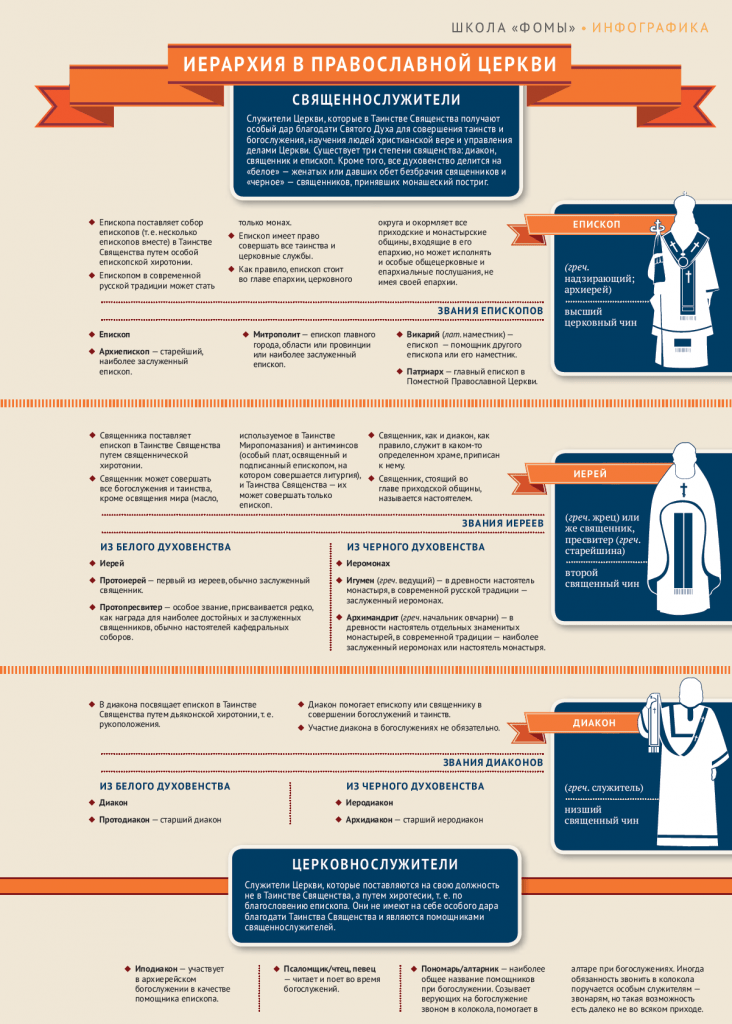

Православная Церковь состоит из трех чинов людей:

- Миряне - обычные люди, не облеченные священным саном, не работающие в церкви (на приходе). Мирян часто называют «народ Божий».

- Церковнослужители - это миряне, которые не посвящены в священный сан, но трудящиеся на приходе.

- Священнослужители, или клирики и архиереи.

В начале необходимо рассказать о церковнослужителях. Они играют важную роль в жизни Церкви, однако их не посвящают, не рукополагают через Таинства Церкви. К этому разряду людей принадлежат профессии разного значения:

- Сторожа, уборщики при храме;

- Старосты храмов (приходов - это люди наподобие завхоза);

- Сотрудники канцелярии, бухгалтерии и других отделов Епархиального управления (это аналог городской администрации, здесь могут работать даже неверующие люди);

- Чтецы, алтарники, свеченосцы, псаломщики, пономари - мужчины (иногда монахини), которые совершают служение в алтаре по благословению священника (когда-то эти должности различались, сейчас смешиваются);

- Певчие и регенты (дирижеры церковного хора) - для должности регента нужно получить соответствующее образование в духовном училище или семинарии;

- Катехизаторы, сотрудники пресс-служб епархии, сотрудники молодежных отделов - люди, которые должны обладать определенными глубокими знаниями о Церкви, они обычно оканчивают специальные богословские курсы.

Некоторые церковнослужители могут иметь отличительную одежду - например, в большинстве храмов, кроме бедных приходов, алтарники, чтецы и свеченосцы-мужчины одеты в парчовые стихари или подрясники (черная одежда немного уже, чем ряса); на праздничных богослужениях певчие и регенты больших хоров одеваются в произвольной формы, пошитую на заказ, благочестивую одежду одного цвета.

Отметим также, что существует такая категория людей, как семинаристы и академисты. Это учащиеся Духовных школ - училищ, семинарий и академий - где готовят будущих священников. Такая градация учебных заведений соответствует мирскому училищу или колледжу, институту или университету и аспирантуре или магистратуре. Учащиеся обычно, кроме учебы, совершают послушания в храме при Духовной школе: алтарничают, читают, поют.

Также есть звание иподиакона. Это человек, помогающий в богослужении архиерею (выносящий посох, приносящий таз для омовения рук, надевающий богослужебную одежду). Иподиаконом может быть и диакон, то есть священнослужитель, но чаще всего это молодой человек, не имеющий священного сана и исполняющий только обязанности иподиакона.

Священники в Церкви

По сути, слово «священник» - краткое название всех священнослужителей.

Также их называют словами: клир, клирики, духовенство (можно уточнять - храма, прихода, епархии).

Духовенство делится на белое и черное:

- женатое духовенство, священники, не принесшие монашеских обетов;

- черное – монахи, при этом занимать высшие церковные должности могут только они.

Расскажем вначале о степенях духовных санов. Их три:

- Диаконы - ими могут быть и женатые люди, и монахи (тогда они называются иеродиаконы).

- Священники - так же, монашествующих священник именуется иеромонах (соединение слов «иерей» и «монах»).

- Архиереи - епископы, митрополиты, Экзархи (управляющие Поместными небольшими Церквями, подчиняющимися Патриархату, например, Белорусский Экзархат Русской Православной Церкви Московского Патриархата), Патриархи (это высший сан в Церкви, однако этот человек тоже именуется «архиереем» или «Предстоятелем Церкви»).

Черное духовенство, монахи

По церковной традиции монах должен жить в монастыре, однако монашествующий священник - иеродиакон или иеромонах - может быть направлен правящим архиереем епархии на приход, как обычный белый священник.

В монастыре человек, желающий стать монахом и священником, проходит следующие стадии:

- Трудник - человек, который на время пришел в монастырь без твердого намерения остаться в нем.

- Послушник - человек, поступивший в обитель, выполняющий только послушания (отсюда название), живущий по уставу обители (то есть живя послушником, вы не можете уезжать на ночь к друзьям, ходить нас свидания и так далее), но не давший монашеских обетов.

- Инок (рясофорный послушник) - человек, имеющий право носить монашеские одежды, но не давший всех монашеских обетов. Он получает лишь наречение нового имени, символическое пострижение волос, и возможность носить некоторые символические одежды. В это время человек имеет возможность отказаться от пострига в монахи, это не будет грехом.

- Монах - человек, принявший мантию (малый ангельский образ), малую схиму схима. Он дает обеты послушания настоятелю обители, отречения от мира и нестяжания - то есть отсутствия своего имущества, все отныне принадлежит монастырю и сам монастырь берет на себя обязанность обеспечивать жизнь человека. Такое пострижение монахов идет с древности и продолжается до настоящего момента.

Все эти ступени есть и в женских, и в мужских монастырях. Монашеские уставы для всех одни, однако в разных обителях есть разные традиции и обычаи, послабления и ужесточения устава.

Отметим, что уйти в монастырь - значит, избрать непростой путь необычных людей, которые всем сердцем любят Бога и не видят себе иного пути, кроме служения Ему, посвящения себя Господу. Это - истинные монахи. Такие люди могут быть даже успешны в миру, но вместе с тем им будет чего-то не хватать - так, как влюбленному не хватает своей любимой рядом. И только в молитве будущий монах обретает успокоение.

Церковная иерархия духовных санов

Священство Церкви имеет основание еще в Ветхом Завете. Они идут по возрастанию и не могут быть пропущены, то есть архиерей должен сначала побыть диаконом, потом священником. Во все степени священства рукополагает (иначе называя, совершает хиротонию) архиерей.

Диакон

К низшей ступени священства относят диаконов. Через рукоположение в диаконы человек обретает благодать, необходимую для участия в Литургии и других богослужениях. Диакон не может в одиночку проводить Таинства и богослужения, он лишь помощник священнику. Люди, которые хорошо служат в сане диакона долгое время, получают звания:

- белое священство – протодиаконов,

- черное священство – архидиаконов, которые чаще всего сопровождают архиерея.

Часто на бедных, сельских приходах диакона нет, и его функции исполняет священник. Также при необходимости обязанности диакона может исполнять и архиерей.

Священник

Человек в духовном сане священника также называется пресвитером, иереем, в монашестве – иеромонахом. Священники совершают все Таинства Церкви, кроме хиротонии (рукоположения), освящения мира (его совершает Патриарх - миро необходимо для полноты Таинства Крещения каждого человека) и антиминса (платка с зашитой частичкой святых мощей, который кладется на престол каждого храма). Священник, который руководит жизнью прихода называется настоятелем, а его подчиненные, рядовые священники - штатные клирики. В деревне или поселке настоятельствует обычно иерей, а в городе - протоиерей.

Настоятели храмов и монастырей подчиняются непосредственно архиерею.

Звание протоиерея - обычно поощрение за выслугу лет и хорошее служение. Иеромонаха обычно награждают саном игумена. Также сан игумена зачастую получает настоятель монастыря (священноигумен). Настоятель Лавры (большого, древнего монастыря, которых не так много в мире) получает архимандрита. Чаще всего за наградой этим саном следует сан епископа.

Архиереи: епископы, архиепископы, митрополиты, Патриархи.

- Архиерей, в переводе с греческого - начальник иереев. Они совершают все Таинства без исключения. Архиереи рукополагают людей в диаконов и священников, однако в архиереи может рукоположить только Патриарх в сослужении нескольких епископов.

- Епископов, которые отличились в служении и служили долго, называют архиепископами. Также за еще большие заслуги возвышают в сан митрополитов. Они имеют более высокий сан за заслуги перед Церковью, также только митрополиты могут управлять митрополиями - большими епархиями, в составе которых есть несколько малых. Можно провести аналогию: епархия - область, митрополия - город с областью (Петербург и Ленинградская область) или целый Федеральный округ.

- Часто в помощь митрополиту или архиепископу назначают других епископов, которых именуют викарными архиереями или короче - викариями.

- Высший духовный чин в Православной Церкви - Патриарх. Этот сан является выборным, причем выбирает Архиерейский Собор (собрание епископов всей региональной Церкви). Чаще всего он руководит Церковью вместе со Священным Синодом (Кинодом, в разных транскрипциях, в разных Церквях) руководит Церковью. Сан Предстоятеля (главы) Церкви является пожизненным, однако при совершении тяжких прегрешений Архиерейский суд может отстранить Патриарха от служения. Также по прошению Патриарх может быть отправлен на покой из-за болезни или преклонных лет. До созыва Архиерейского Собора назначается Местоблюститель (временно исполняющий обязанности руководства Церковью).

Обращение к православному священнику, епископу, митрополиту, Патриарху и другим лицам духовного сана

- К диакону и священнику обращаются - Ваше Преподобие.

- К протоиерею, игумену, архимандриту - Ваше Высокопреподобие.

- К епископу - Ваше Преосвященство.

- К митрополиту, архиепископу - Ваше Высокопреосвященство.

- К Патриарху - Ваше Святейшество.

В более бытовой ситуации, при разговоре ко всем архиереям обращаются «владыка (имя)», например «владыка Питирим, благословите». К Патриарху обращаются или так же или, чуть официальнее «Святейший владыка».

Да хранит вас Господь Своей благодатью и молитвами Церкви!

В Православной Церкви три степени священства: диаконы ; пресвитеры (или священники, иереи ); епископы (или архиереи ).

Духовенство в Православной Церкви делится на белое (женатое) и черное (монашествующее). Иногда в качестве исключения в священный сан посвящаются лица не семейные и не принявшие монашеского пострига, они называются целибатами. В епископы, согласно канонам Церкви, посвящаются только монашествующие .

Диакон в переводе с греческого означает служитель . Это священнослужитель первой (младшей) степени. Он — сослужащий священникам и епископам при совершении Таинств и других священнодействий, но самостоятельно никакого богослужения не совершает. Старший диакон называется протодиаконом.

Диакона рукополагает (посвящает) епископ во время совершения литургии.

Во время службы диакон облачен в стихарь (длинную одежду с широкими рукавами). На левом плече диакона закрепляется длинная широкая лента, называемая орарь . Произнося ектении, диакон держит орарь правой рукой, поднимая его вверх в знак того, что наша молитва должна возноситься ввысь, к Богу. Орарь также символизирует ангельские крылья, ибо, по толкованию святителя Иоанна Златоуста, диаконы представляют в Церкви образ ангельского служения. На руки диакон надевает поручи — нарукавники, охватывающие запястья.

Священник (пресвитер) — вторая степень священства. Он может совершать все Таинства, кроме Таинства рукоположения . В священники посвящают лишь после рукоположения в диаконский чин. Священник является не только совершителем священнодействий, но и пастырем, духовным руководителем и учителем для своих прихожан. Он проповедует, учит и наставляет паству.

Для служения литургии священник облачается в специальные одежды. Подризник — длинная рубашка, которая напоминает стихарь. Белый цвет подризника символически указывает на чистоту жизни и духовную радость служения литургии. Епитрахиль является символом благодати священника. Поэтому без нее священник не совершает ни одного священнодействия. Епитрахиль имеет вид сложенного вдвое ораря. Это означает, что священник имеет благодать большую, чем диакон. На епитрахили изображаются шесть крестов — по числу шести Таинств, которые он может совершать. Седьмое Таинство — рукоположение — может совершать только архиерей.

Поверх епитрахили иерей надевает пояс — в знак своей готовности всегда служить Богу. Как награду за заслуги перед Церковью священник может получить набедренник и палицу (символ меча духовного, сокрушающего всякое зло).

Как и диакон, священник надевает поручи . Они символизируют узы, которыми был связан Иисус Христос. Поверх всех прочих облачений священник надевает фелонь , или ризу . Это длинная широкая одежда с вырезом для головы и большим вырезом спереди, напоминающая плащ. Фелонь символизирует багряницу страдающего Спасителя, а нашитые на ней ленты — потоки крови, которые текли по Его одежде.

Поверх ризы священник надевает наперсный (то есть нагрудный) крест .

За особые заслуги священники могут быть награждены камилавкой — бархатным головным убором цилиндрической формы. В качестве награды иерею может быть дан вместо белого восьмиконечного креста желтый четырехконечный. Также священник может быть награжден степенью протоиерея. Некоторым особенно заслуженным протоиереям как награда дается крест с украшениями и митра — специальный головной убор с иконами и украшениями.

Епископ — третья, высшая степень священства. Епископ может совершать все Таинства и священнодействия. Епископы также называются архиереями и святителями (святые епископы). Еще епископа называют владыкой .

Среди епископов есть свои степени. Старшие епископы называются архиепископами, далее следуют митрополиты. Самый старший по степени епископ — глава, предстоятель Церкви — имеет титул патриарха.

Епископа, по церковным правилам, рукополагают несколько епископов.

Епископ облачается во все облачения священника, только вместо фелони надевает саккос — одежду, напоминающую короткий стихарь. На него надевается главный признак епископской власти — омофор . Он представляет собой широкую ленту, лежащую на плечах, — она символизирует ту заблудшую овцу, которую Пастырь Христос нашел и взял на Свои рамена (плечи).

На голову епископа надевается митра , она одновременно изображает царскую корону и терновый венец Спасителя.

На облачении архиерей вместе с крестом носит образ Богородицы, именуемый Панагией (в переводе с греческого Всесвятая ). В руках как знак святительской власти епископ держит жезл, или посох. Под ноги архиерею на богослужении кладут орлецы — круглые коврики с изображением орла.

Вне богослужения все священнослужители носят подрясник (нижнюю длинную одежду с узкими рукавами) и рясу (верхнюю одежду с широкими рукавами). На голове священники обычно носят скуфью (островерхую шапочку) или камилавку. Диаконы чаще всего носят только подрясник.

Поверх рясы священники носят наперсный крест, епископы — панагию.

Обычное обращение к священнику в повседневной обстановке: отец. Например: «отец Петр», «отец Георгий». Также к священнику можно обращаться просто: «батюшка », но имя тогда не называется. К диакону также принято обращаться: «отец Николай», «отец Родион». К нему также применимо обращение: «отец диакон ».

К епископу обращаются: «владыка ». К примеру: «Владыка, благословите!»

Чтобы взять благословение у епископа или священника, нужно сложить ладони в форме лодочки, чтобы правая была сверху, и с поклоном подойти под благословение. Когда священнослужитель осенит вас крестным знамением, благословит, нужно поцеловать его правую руку. Целование же руки священника, которое происходит тогда, когда он дает крест или благословляет, в отличие от простого приветствия, имеет особое духовно-нравственное значение. Получая от Бога благодать посредством креста или священнического благословения, человек мысленно целует незримую десницу Божию, которая ему эту благодать подает. В то же время целующий руку священника выражает почтение и к сану.

Возникновение христианства связывают с приходом на землю сына Божьего - Иисуса Христа. Он чудесно воплотился от Святого Духа и Девы Марии, вырос и повзрослел как человек . В 33 года он отправился проповедовать в Палестине, призвал двенадцать учеников, совершал чудеса, обличал фарисеев и иудейских первосвященников.

Был арестован, судим и подвергся позорной казни через распятие. На третий день воскрес и являлся своим ученикам. На 50-й день после воскрешения - вознесён в Божьи чертоги к своему Отцу.

Христианское мировоззрение и догматы

Христианская церковь была образована более 2 тыс. лет назад. Точное время её начала определить сложно, так как события её возникновения не имеют документированных официальных источников. В исследованиях этого вопроса опираются на книги Нового Завета. Согласно этим текстам - церковь возникла после сошествия Святого Духа на апостолов (праздник Пятидесятницы) и начала их проповеди слова Божьего среди людей.

Возникновение апостольской церкви

Апостолы, после обретения способности понимать и говорить на всех языках, отправились по миру, проповедуя о новом учении, основанном на любви. Это учение базировалось на иудейской традиции поклонения единому Богу, основы которого изложены в книгах пророка Моисея (Пятикнижье Моисея) - Торы. Новая вера предлагала понятие Троицы, которое выделяло в едином Боге три ипостаси:

Основным отличием христианства - был приоритет любви Божьей над законом, при этом сам закон не отменялся, а дополнялся.

Развитие и распространение учения

Проповедники следовали от селения к селению, после их ухода возникшие адепты объединялись в общины и вели рекомендованный образ жизни, игнорируя старые устои, которые противоречат новым догматам. Многие официальные лица того времени не приняли возникшее учение, ограничивающее их влияние и ставящее под сомнение многие сложившиеся положения. Начались гонения, многие последователи Христа подверглись истязаниям и казням, но это лишь укрепило дух христиан и расширило их ряды.

К четвёртому веку общины разрослись по всему Средиземноморью и даже широко шагнули за его пределы. Император Византии Константин проникся глубиной нового учения и стал утверждать его в пределах своей империи. Три святителя: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, просветлённые Святым Духом, разработали и структурно изложили учение, утвердив порядок богослужений, формулировку догматов и каноничность источников. Укрепляется иерархическая структура, возникает несколько поместных Церквей.

Дальнейшее развитие христианства происходит бурно и на обширных пространствах, но при этом возникают две традиции богослужений и догматов. Они развиваются каждая по своему пути, а в 1054 г. происходит окончательный раскол на католиков, исповедавших западную традицию, и православных сторонников восточной традиции. Взаимные претензии и обвинения приводят к невозможности взаимного литургического и духовного общения. Католическая церковь считает своим главой Папу Римского. Восточная церковь включает в себя несколько патриархатов, сформированных в разное время.

Дальнейшее развитие христианства происходит бурно и на обширных пространствах, но при этом возникают две традиции богослужений и догматов. Они развиваются каждая по своему пути, а в 1054 г. происходит окончательный раскол на католиков, исповедавших западную традицию, и православных сторонников восточной традиции. Взаимные претензии и обвинения приводят к невозможности взаимного литургического и духовного общения. Католическая церковь считает своим главой Папу Римского. Восточная церковь включает в себя несколько патриархатов, сформированных в разное время.

Православные общины со статусом патриархата

Во главе каждого патриархата стоит патриарх. Патриархаты могут включать в себя Автокефальные церкви, экзархаты, митрополии и епархии. В таблице перечислены современные церкви, которые исповедуют православие и имеют статус патриархата:

- Константинопольская, образована апостолом Андреем в 38 г. С 451 г. получает статус Патриархата.

- Александрийская. Считается, что её основателем был апостол Марк около 42 года, в 451 году правящий епископ получил титул патриарха.

- Антиохийская. Основана в 30-е года н. э. апостолами Павлом и Петром.

- Иерусалимская. Предание утверждает, что первое время (в 60-х годах) она возглавлялась родственниками Иосифа и Марии.

- Русская. Образована в 988 г., автокефальная митрополия с 1448 г., в 1589 - введено патриаршество.

- Грузинская православная церковь.

- Сербская. Получает автокефалию в 1219 г.

- Румынская. С 1885 г. официально получает автокефалию.

- Болгарская. В 870 году добилась автономии. Но только в 1953 г. признана патриархатом.

- Кипрская. Образована в 47 году апостолами Павлом и Варнавой. Автокефалию получает в 431 г.

- Элладская. Автокефалии добилась в 1850 г.

- Польская и Албанская православные церкви. Обрели автономию в 1921 г. и 1926 г. соответственно.

- Чехословацкая. Крещение чехов началось в X веке, но только 1951 г. они получают автокефалию от Московского патриархата.

- Православная церковь в Америке. Была признана в 1998 г. Константинопольской церковью, считается последней православной церковью, получившей патриархат.

Главой Православной Церкви является Иисус Христос. Управляется она его предстоятелем патриархом, состоит из членов церкви, людей, исповедующих учение церкви, прошедших таинство крещения, регулярно участвующих в богослужениях и таинствах. Все люди, считающие себя членами, представлены иерархией в православной церкви, схема их разделения включает три общности - миряне, церковнослужители и священнослужители:

Главой Православной Церкви является Иисус Христос. Управляется она его предстоятелем патриархом, состоит из членов церкви, людей, исповедующих учение церкви, прошедших таинство крещения, регулярно участвующих в богослужениях и таинствах. Все люди, считающие себя членами, представлены иерархией в православной церкви, схема их разделения включает три общности - миряне, церковнослужители и священнослужители:

- Миряне - это члены церкви, посещающие богослужения и принимающие участие в таинствах, совершаемых священнослужителями.

- Церковнослужители - благочестивые миряне, выполняющие послушание священнослужителей. Они обеспечивают утверждённое функционирование церковной жизни. С их помощью происходит уборка, охрана и украшение храмов (трудники), обеспечение внешних условий порядка богослужений и таинств (чтецы, пономари, алтарники, иподьяконы), хозяйственная деятельность церкви (казначеи, старосты), а также миссионерская и образовательная работы (преподаватели, катехизаторы и воспитатели).

- Священнослужители или клирики делятся на белое и чёрное духовенство и включают все церковные саны: дьяконов, священство и епископов.

К белому духовенству относятся церковники, прошедшие таинство рукоположения, но не принявшие монашеских обетов. Среди низших чинов различают такие звания, как дьякон и протодиакон, получившие благодать для совершения положенных действий, помогающие вести службу .

Следующий ранг - пресвитер, они имеют право совершать большинство таинств, принятых в церкви, их чины в православной церкви по возрастанию: иерей, протоиерей и самый высокий - митрофорный протоиерей . В народе их зовут батюшками, священникам или попами, в их обязанность входит быть настоятелями храмов, возглавлять приходы и объединения приходов (благочиния).

К чёрному духовенству причисляют членов церкви, которые приняли монашеские обеты, ограничивающие свободу монаха. Последовательно различают пострижение в рясофор, мантию и схиму. Живут монахи обычно в монастыре. При этом иноку нарекается новое имя. Монах, прошедший дьяконское рукоположение, переводится в иеродиакона, он лишён возможности совершать почти все таинства церкви.

К чёрному духовенству причисляют членов церкви, которые приняли монашеские обеты, ограничивающие свободу монаха. Последовательно различают пострижение в рясофор, мантию и схиму. Живут монахи обычно в монастыре. При этом иноку нарекается новое имя. Монах, прошедший дьяконское рукоположение, переводится в иеродиакона, он лишён возможности совершать почти все таинства церкви.

После священнического рукоположения (совершается только епископом, так же как и в случае рукоположения иерея), монаху присваивается чин иеромонаха, право совершать многие таинства, возглавлять приходы и благочиния. Следующие чины в монашестве именуются - игумен и архимандрит или священноархимандрит. Их ношение предполагает занятие должности старшего руководителя монастырской братией и хозяйства обители.

Следующая иерархическая общность называется епископат, она образуется только из чёрного духовенства. Кроме епископов, здесь по старшинству различают архиепископов и митрополитов. Рукоположение во епископа носит название хиротония и осуществляется коллегией епископов. Именно из этой общности назначаются руководители епархий, митрополий, экзархатов. К руководителям епархий в народе принято обращаться - архиерей или владыка.

Вот такие признаки позволяют отличаться членам церкви от остальных граждан .

Ветхозаветная церковь послужила примером святым Апостолам, где были первосвященник, священник и левиты. Апостолы и в новозаветной христианской Церкви установили три степени священства : архиереев, пресвитеров (т.е. священников) и диаконов. Кто такой архиерей и как к нему можно обращаться?

Архиерей в церкви

Архиереем (греч. «старший священник») принято называть священнослужителей высшей степени церковной иерархии.

Определение применяется наряду с «иерарх» и «архипастырь». Он - епископ Церкви. В его ведомстве и праве с Божьей благодатью совершать все Таинства и руководить церковной жизнью.

Служение архиерея в церкви

Под управлением каждого из них (кроме викариев) есть епархия. Поместный Собор именно из архиереев избирает патриарха, на которого возлагается почетная миссия пожизненно осуществлять руководство Поместной Церковью.

Христианское вероучение гласит, что апостольская благодать, принятая от Иисуса Христа, передается архипастырям через Таинство Рукоположения . В Русской православной церкви принято поставлять в иерархи лиц из монашествующего духовенства, поскольку он должен быть безбрачным.

О других церковных Таинствах:

Важно: официально принято обращаться к архиереям следующим образом: к епископу - «Ваше Преосвященство», к архиепископу или митрополиту - «Ваше Высокопреосвященство», к патриарху - «Ваше Святейшество». Неофициальное обращение к архиерею - «владыко».Служение архиерея

Радостно архиерею, когда он видит, что люди идут к Богу. Он - не есть небожитель, он есть указатель, который показывает человеку, где находится Бог. И человек должен использовать этот указатель и пойти к Богу. Если это совершается, то это высокое счастье для служителя Церкви.

Высшее счастье архипастыря заключено в служении Божественной литургии. Он как преемник апостолов является участником тайной вечери, подобно

Духовная власть более сложная, потому что отвечаешь за души людей. Господь с большей силой взыщет с архиерея. За внешним благолепием, почестями стоит большая ответственность.

Самый главный крест, который несет на себе любой архипастырь, заключается в том, что перед ним почти невыносимая задача - будучи с почетным званием остаться всё-таки человеком, способным воспринимать других людей, помнить об их немощах, слабостях, о тех мелочах, о которых, как правило, высокие люди, облаченные властью, быстро забывают.

Важно! Для нас есть один пример идеального архиерея - это Господь наш Иисус Христос.

Видео об архиереях Русской православной церкви

Священство Русской Православной Церкви подразделяется на три степени, установленные ещё святыми апостолами: диаконов, священников и епископов. Первые две включают в себя как священнослужителей, принадлежащих к белому (женатому) духовенству, так и чёрному (монашествующему). В последнюю, третью степень возводятся только лица, принявшие монашеский постриг. Соответственно этому порядку установлены все церковные звания и должности у православных христиан.

Церковная иерархия, пришедшая из ветхозаветных времён

Порядок, в соответствии с которым церковные звания у православных христиан делятся на три различные степени, восходит к ветхозаветным временам. Происходит это в силу религиозной преемственности. Из Священного Писания известно, что примерно за полторы тысячи лет до Рождества Христова основоположником иудаизма пророком Моисеем были избраны для богослужения особые люди – первосвященники, священники и левиты. Именно с ними связаны наши современные церковные звания и должности.

Первым из числа первосвященников был брат Моисея – Аарон, а священниками стали его сыновья, руководившие всеми богослужениями. Но, для того чтобы совершать многочисленные жертвоприношения, которые были неотъемлемой частью религиозных ритуалов, были необходимы помощники. Ими стали левиты – потомки Левия, сына праотца Якова. Эти три категории священнослужителей ветхозаветной эпохи стали основой, на которой в наши дни строятся все церковные звания православной церкви.

Низшая ступень священства

Рассматривая церковные звания по возрастанию, следует начать с диаконов. Это низший священнический чин, при рукоположении в который обретается Божья Благодать, необходимая для выполнения той роли, которая отводится им при богослужении. Диакон не имеет права самостоятельно проводить церковные службы и совершать таинства, а обязан лишь помогать священнику. Монах, рукоположенный во диакона, именуется иеродиаконом.

Диаконы, прослужившие достаточно длительный период времени и хорошо себя зарекомендовавшие, получают в белом духовенстве звание протодьяконов (старших диаконов), а в чёрном – архидиаконов. Привилегией последних является право служить при архиерее.

Следует заметить, что все церковные службы в наши дни построены таким образом, что при отсутствии диаконов они без особого труда могут выполняться иереями или епископами. Поэтому участие диакона в богослужении, не будучи обязательным, является, скорее, его украшением, чем неотъемлемой частью. Как следствие ― в отдельных приходах, где ощущаются серьёзные материальные трудности, эту штатную единицу сокращают.

Вторая ступень священнической иерархии

Рассматривая далее церковные звания по возрастанию, следует остановиться на священниках. Обладатели этого сана именуются также пресвитерами (по-гречески «старец»), или иереями, а в монашестве иеромонахами. По сравнению с диаконами это более высокий уровень священства. Соответственно, и при рукоположении в него обретается большая степень Благодати Святого Духа.

С евангельских времён священники руководят богослужениями и наделены правом совершать большинство святых таинств, среди которых все, кроме рукоположения, то есть возведения в сан, а также освящение антиминсов и мира. В соответствии с возлагаемыми на них должностными обязанностями, иереи руководят религиозной жизнью городских и сельских приходов, на которых могут занимать пост настоятеля. Священник находится в непосредственном подчинении у епископа.

За долгую и безупречную службу иерей белого духовенства поощряется званием протоиерея (главного иерея) или протопресвитера, а чёрного – саном игумена. В среде монашествующего духовенства игумен, как правило, назначается на должность настоятеля обычного монастыря или прихода. В том случае, если ему поручается возглавить крупную обитель или лавру, он именуется архимандритом, что является ещё более высоким и почётным званием. Именно из архимандритов формируется епископат.

Архиереи православной церкви

Далее, перечисляя церковные звания по возрастанию, необходимо уделить особое внимание высшей группе иерархов – епископам. Они относятся к категории священнослужителей, именуемых архиереями, то есть начальниками иереев. Получившие при рукоположении наибольшую степень Благодати Святого Духа, они имеют право совершать все без исключения церковные таинства. Им даётся право не только самим проводить любые церковные службы, но и рукополагать во священство диаконов.

Согласно церковному Уставу, все епископы обладают равной степенью священства, при этом наиболее заслуженные из них именуются архиепископами. Особую группу составляют столичные епископы, называемые митрополитами. Это название произошло от греческого слова «митрополия», что значит «столица». В тех случаях, когда в помощь одному епископу, занимающему какую-либо высокую должность, назначается другой, он носит звание викария, то есть заместителя. Епископ ставится во главе приходов целой области, называемой в этом случае епархией.

Предстоятель православной церкви

И наконец, высшим чином церковной иерархии является патриарх. Он избирается Архиерейским Собором и вместе со Священным Синодом осуществляет руководство всей поместной церковью. Согласно Уставу, принятому в 2000 году, сан патриарха является пожизненным, однако в отдельных случаях архиерейскому суду даётся право суда над ним, низложения и решения вопроса о его уходе на покой.

В тех случаях, когда патриаршая кафедра вакантна, Священным Синодом избирается из числа его постоянных членов местоблюститель, выполняющий функции патриарха до его законного избрания.

Церковнослужители, не имеющие Благодати Божьей

Упомянув все церковные звания по возрастанию и вернувшись к самому основанию иерархической лестницы, следует отметить, что в церкви, кроме священнослужителей, то есть духовных лиц, прошедших таинство рукоположения и сподобившихся обрести Благодать Святого Духа, имеется ещё низшая категория – церковнослужители. К ним относятся иподиаконы, псаломщики и пономари. Несмотря на своё церковное служение, священниками они не являются и на вакантные места принимаются без рукоположения, а только по благословению епископа или протоиерея – настоятеля прихода.

В обязанности псаломщика входит чтение и пение во время церковных служб и при исполнении священником треб. Пономарю доверяется созывать прихожан колокольным звоном в церковь к началу богослужений, следить за тем, чтобы были возжены свечи в храме, в случае необходимости помогать псаломщику и подавать кадило священнику или диакону.

Иподиаконы также принимают участие в богослужениях, но только вместе с архиереями. Их обязанности состоят в том, чтобы помогать владыке облачаться перед началом службы и, если необходимо, менять облачение в её процессе. Кроме того, иподиакон подаёт архиерею светильники – дикирий и трикирий – для благословения молящихся в храме.

Наследие святых апостолов

Мы рассмотрели все церковные звания по возрастанию. В России и у иных православных народов эти чины несут на себе благословение святых апостолов – учеников и последователей Иисуса Христа. Именно они, став основателями земной Церкви, установили существующий порядок церковной иерархии, взяв в качестве образца пример ветхозаветных времён.